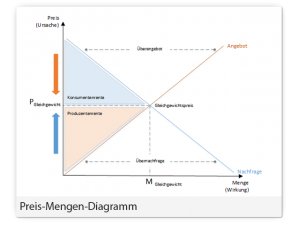

Auf einem Markt, also einer Gesamtheit ökonomischer Beziehungen zwischen Anbietern und Nachfragern eines Gutes zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Raum, treffen beide Wirkungsräume aufeinander. Das Preis-Mengen-Diagramm enthält die typische Nachfrage- und Angebotskurve. Auf der Ordinate des Koordinatensystems trägt man den Preis, auf der Abszisse die Menge ein. Bei einem relativ niedrigen Preis ist die Nachfrage naturgemäß höher. Bei steigendem Preis sinkt die Nachfrage bei den Haushalten. Umgekehrt verhält es sich mit der Angebotskurve. Ein Anbieter wird bestrebt sein, sein Produkt gewinnmaximal zu verkaufen. Er wird daher tendenziell eher höherpreisig verkaufen. Da die Haushalte von den hohen Preisen abgeschreckt sind, werden diese allerdings zu niedrigeren Preisen tendieren. Aus diesen Darstellungen wird ersichtlich, dass das integrierte Preis-Mengen-Diagramm zwei Wirkungsbereiche hat. Schneiden sich Angebots- und Nachfragekurve, so entstehen zwei Ungleichgewichte. Einerseits entstehen ein Überangebot und andererseits eine Übernachfrage. Beide Bereiche wirken entgegengesetzt und treffen sich letztendlich im Gleichgewichtspreis. Konkret bedeutet dies: Kann der Verkäufer nicht alle Waren absetzen, weil diese u. U. zu hochpreisig sind, wird er den Preis tendenziell senken (in Richtung Gleichgewichtspreis). Steigt die Nachfrage (z. B. weil im Winter Skisaison ist), und herrscht eine Übernachfrage, dann wird der Anbieter seine Ware tendenziell teurer machen (in Richtung des dynamisch verschobenen Gleichgewichtspreises).

Auf einem Markt, also einer Gesamtheit ökonomischer Beziehungen zwischen Anbietern und Nachfragern eines Gutes zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Raum, treffen beide Wirkungsräume aufeinander. Das Preis-Mengen-Diagramm enthält die typische Nachfrage- und Angebotskurve. Auf der Ordinate des Koordinatensystems trägt man den Preis, auf der Abszisse die Menge ein. Bei einem relativ niedrigen Preis ist die Nachfrage naturgemäß höher. Bei steigendem Preis sinkt die Nachfrage bei den Haushalten. Umgekehrt verhält es sich mit der Angebotskurve. Ein Anbieter wird bestrebt sein, sein Produkt gewinnmaximal zu verkaufen. Er wird daher tendenziell eher höherpreisig verkaufen. Da die Haushalte von den hohen Preisen abgeschreckt sind, werden diese allerdings zu niedrigeren Preisen tendieren. Aus diesen Darstellungen wird ersichtlich, dass das integrierte Preis-Mengen-Diagramm zwei Wirkungsbereiche hat. Schneiden sich Angebots- und Nachfragekurve, so entstehen zwei Ungleichgewichte. Einerseits entstehen ein Überangebot und andererseits eine Übernachfrage. Beide Bereiche wirken entgegengesetzt und treffen sich letztendlich im Gleichgewichtspreis. Konkret bedeutet dies: Kann der Verkäufer nicht alle Waren absetzen, weil diese u. U. zu hochpreisig sind, wird er den Preis tendenziell senken (in Richtung Gleichgewichtspreis). Steigt die Nachfrage (z. B. weil im Winter Skisaison ist), und herrscht eine Übernachfrage, dann wird der Anbieter seine Ware tendenziell teurer machen (in Richtung des dynamisch verschobenen Gleichgewichtspreises).

Der Gleichgewichtspreis ist demnach nicht fix und stark von vielen Faktoren abhängig. Im Gleichgewichtspreis ist die nachgefragte Menge gerade gleich der angebotenen Menge. Der Gleichgewichtspreis definiert das Marktgleichgewicht.

Nachfragegesetz

Die nachgefragte Menge eines Gutes ist normalerweise umso kleiner, je höher der Preis ist.

Angebotsgesetz

Die angebotene Menge eines Gutes ist normalerweise umso größer, je höher der Preis ist.

Konsumentenrente

Ist die Differenz zwischen der Zahlungsbereitschaft des Konsumenten („persönlicher Höchstpreis“) und dem tatsächlich gezahlten Preis.

Beim Preis von 2 € für ein Saft, für den der Konsument 3 € bereit ist zu zahlen, entsteht eine Konsumentenrente von 1 €.

Produzentenrente

Ist die Differenz zwischen dem Verkaufspreis des Gutes und den Produktionskosten des Gutes („persönlicher Mindestpreis“).

Ein spezieller Babyphone wird zu einem Preis von 100€ gekauft und verkauft, ein Anbieter A hätte es aber auch für 80€ angeboten. Er hat gegenüber dem allgemeinen Verkaufspreis 20€ „gespart“ (Produzentenrente).

Die Summe aus Konsumenten- und Produzentenrente nennt man Wohlfahrt. Sie ist im Marktgleichgewicht am größten.

Bei der Betrachtung des Preis-Mengen-Diagramms ist es wichtig zu erwähnen, dass es auch andere, sogenannte anormale Nachfrageverhalten gibt. Dies tritt vor allem dann auf, wenn der Nachfrager über den Preis auf die Qualität des Gutes schließt und dadurch bereit ist einen höheren – wenn auch nicht gerechtfertigten Preis – zu zahlen. Beim „Veblen-Effekt“ verhält sich die Nachfrage ebenso anormal. Trotz Preiserhöhung bleibt das Nachfrageverhalten konstant, da die Nachfrager mit dem gestiegenen Preis einen höheren Prestige-Effekt erwarten.

Darüber hinaus gibt es auch noch dynamischere Prozesse. Der Nationalökonom Robert Giffen beschreibt beim „Giffen-Fall“ ein besonderes Nachfrageverhalten. Die reguläre Nachfrage bei Haushalte nach Fleisch du Brot veränderte sich mit dem Anstieg des Brotpreises. Plötzlich stieg die Nachfrage nach Brot. Dies ist damit zu erklären, dass die Haushalte den Fleischkonsum einschränkten, um sich das sättigende Brot weiter hin leisten zu können.

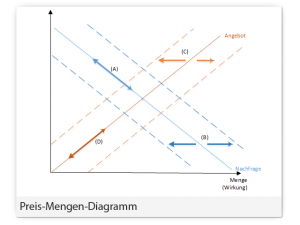

Determinanten von Angebot und Nachfrage

Die Verschiebungen je Achse und Kurve hängen von den entsprechenden Bestimmungsgrößen (Determinanten) ab. Diese können wie folgt aussehen:

Die Verschiebungen je Achse und Kurve hängen von den entsprechenden Bestimmungsgrößen (Determinanten) ab. Diese können wie folgt aussehen:

Determinanten der Nachfrage

(A) – Bewegung auf der Nachfragekurve

– bei Änderungen des Preises unter sonst gleichen Bedingungen (cetris paribus)

(B) – Verschiebung der Nachfragekurve

– Preisveränderung anderer Güter

– Bedürfnisstruktur

– Änderung der Konsumsummen / Einkommensverteilung der Haushalte

– Anzahl der Haushalte

Determinanten des Angebots

(C) – Verschiebung auf der Angebotskurve

– bei Änderungen des Preises unter sonst gleichen Bedingungen

(D) – Verschiebung der Angebotskurve

– Änderung der Produktivität

– Preisänderungen anderer Güter

– Kapazitätsgrenzen

– Anzahl der Anbieter